ムナーリといえば、ムナリモビール。

0-3歳のモンテッソーリでは、赤ちゃんが生まれて最初に出会う

視覚のための教材です。

白と黒の幾何図形でできた、このモビールを作ったのが

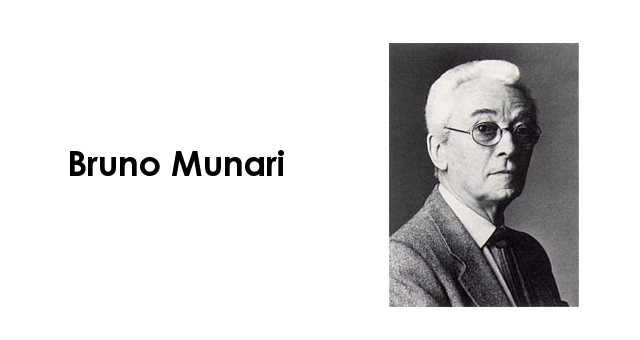

イタリアの美術家であり、デザイナー、絵本作家など、多彩な才能をもつ

ブルーノ・ムナーリ(1907 – 1998)です。

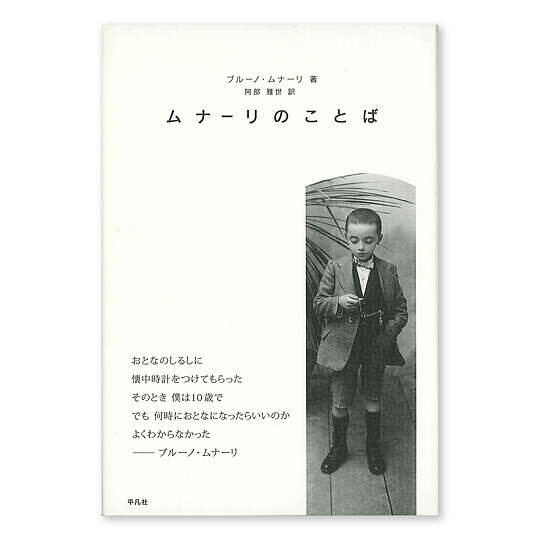

この本は、2018年の葉山のムナーリ展で購入しました。

大好きな、大好きな、一冊です。

モンテッソーリを学んだから、ムナーリにも出会うことができました。

実際にムナーリ展に展示されていたモビールは、わたしたちが

赤ちゃんのために作るものよりも、もっとずっと大きなものでした。

(ちなみに、初めてモビールということばを使ったのはアメリカの彫刻家

アレキサンダー・カルダーで、ムナーリは自分の作品を「役にたたない機械」

と呼びました。)

モビールの真下に立って上を見上げると、モビールを動かしたくなって

軽く手を触れました。

モビールは空間に動きを生み、色彩や線は動きによって空中で

常に新しい関係を創り出していきます。

うわぁ、たのしい!おもしろい!

でもすぐに学芸員さんがやってきて

「作品には手を触れないでください」と注意されてしまいました。。。

自然の風や、空気の流れによって、ゆったりと動くモビールは

まだ動くことのできない赤ちゃんにとって、空間を、世界を

とても魅力的なものに変化させます。

娘がまだ動けない時期、モビールを見せると、とても集中していたので

うちでも見上げた視界に入るように犬のモビールを吊るしていました。

若干色あせていますが、今でも娘の部屋に飾られています。

モビールが、2次元の絵画に動きを与えることで3次元をつくりだす一方で

3次元のオブジェに光を当てることによって、壁に2次元の作品を映し出すという

作品もありました。

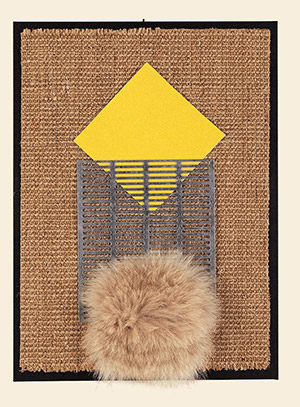

また、視覚ではなく、触覚を使う作品もありました。

カーサペルラルテ=パオロ・ミノーリ財団

「目の見えない少女のための触覚のメッセージ」という作品はとても大きくて

リボン、フェルト、ビーズ、動物の毛、金属のチェーン、ネット、チューブ、

プラスチックなどの異なる素材がひも状に長く結ばれて、高いところから

吊るされていました。

視覚による先入観をもたずに触れると、何が感じられるのか、

とても興味が湧きますね。

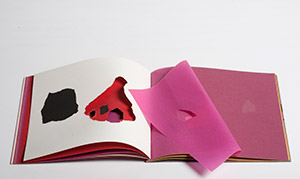

ムナーリは子どものための絵本も作っていて

「読めない本」と名付けられた本にはことばや絵がなく

紙の色や形、素材によって、本そのものを表現の媒体としています。

パルマ大学CSAC

この作品からも、ムナーリが動きと感覚を重要視していたことがうかがえます。

ページをめくるという動作、視覚と触覚による感覚刺激を通して

インプットされた情報は、今も、大人になったどこかの誰かの表現手段に

その片鱗を見せているのかもしれません。

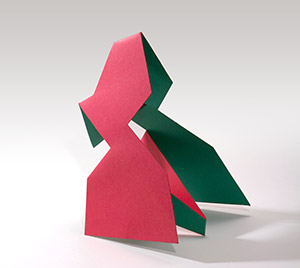

折り紙やペーパークラフトのように、折りたたんで運ぶことのできる

「旅行のための彫刻」に添えられた説明文には

『自宅を遠く離れたホテルの一室で、2つに折りたたんでいた作品を取り出して少し広げテーブルに置くことで、旅行者は自分自身の文化的な環境を取り戻すことができる』

と書かれていました。

富山県美術館

子どもが新しい環境に適応していく過程において、それまでに慣れ親しんだ

「よりどころ」となるものが必要であるということを、ムナーリは大人にも

感じていたようです。

慣れない環境に、自分が適応してきた文化の一部を持ち込むことで

秩序と安心感をもたらすことができるということを具体化した作品といえます。

ムナーリが生まれた1907年のイタリアは、モンテッソーリがローマに

初めて「子どもの家」を開設した年でもあります。

時代の空気の中で、ムナーリが間接的にモンテッソーリの影響を受けたことも

十分に考えられると思います。

ムナリモビールから興味が湧いて訪れた展示会でしたが、ムナーリの作品や

ことばは、今まで学んできたモンテッソーリ教育の原理と相俟って

わたしにとって、とても興味深いものとなりました。

”こどもの心を 一生のあいだ

自分の中に持ち続けるということは

知りたいという好奇心や

わかる喜び 伝えたいという気持ちを

持ち続けるということ”

ブルーノ・ムナーリ